明尼苏达大学双城分校领导的研究小组解决了围绕钛酸锶的长期谜团,钛酸锶是一种不寻常的金属氧化物,可以是绝缘体、半导体或金属。该研究为这种材料在电子设备和数据存储中的未来应用提供了见解。

该论文发表在《美国国家科学院院刊》上。

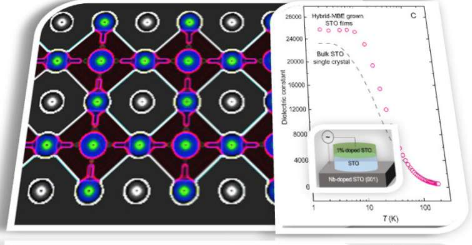

当像钛酸锶这样的绝缘体放置在带相反电荷的金属板之间时,板之间的电场会导致带负电的电子和带正电的原子核沿电场方向排列。电子和原子核的这种有序排列受到热振动的抵制,有序程度由称为介电常数的基本量来衡量。在低温下,热振动较弱,介电常数较大。

在半导体中,介电常数通过提供有效的“屏蔽”或保护导电电子免受材料中其他带电缺陷的影响而发挥重要作用。对于电子设备中的应用,具有大介电常数是至关重要的。

高质量的厘米大小的钛酸锶样品测得的低温介电常数为 22,000,这是相当大的,对于应用来说是令人鼓舞的。但计算机和其他设备中的大多数应用都需要薄膜。尽管许多研究人员使用不同的方法来生长薄膜付出了巨大的努力,但钛酸锶薄膜的介电常数仅达到了 100-1,000 的适中。

在可能只有几个原子层厚的薄膜中,薄膜和基板之间的界面,或者薄膜和下一层之间的界面,可以发挥重要作用。

该论文的资深作者、明尼苏达大学化学工程与材料科学系教授兼壳牌主席 Bharat Jalan 认为,这些“埋藏”的界面可能掩盖了钛酸锶的真实介电常数。通过仔细考虑这种掩蔽效应,Jalan 和他的学生发现他们的钛酸锶薄膜的真实介电常数超过了 25,000——这是该材料有史以来测量的最高值。

Jalan 和他的学生和合作者的研究结果为现代技术中普遍存在的电容器结构中的绝缘体和金属之间的界面的作用提供了重要的见解,即使金属和绝缘体都来自相同的材料。

“半导体是现代技术中最重要的材料之一,”Jalan 说。“虽然人们对硅和砷化镓等传统半导体了解很多,但围绕钛酸锶等氧化物半导体仍有几个未解之谜。”

Jalan 说,通过这项研究,他们通过缺陷和界面控制解决了一个长期存在的问题,即钛酸锶薄膜的低介电常数。

“这些结果建立在由 Jalan 发现的薄膜生长方法(称为混合分子束外延法)的显着成功记录之上,”麦克奈特大学航空航天工程与力学系杰出教授、联合- 研究中的作者。“Jalan 团队的电影质量确实非常出色。”

领导这项增长工作的学生是明尼苏达大学物理与天文学院的研究生杨志飞,由 Jalan 指导。

“很高兴看到只有几个原子层厚的界面会对测量值产生巨大影响,”杨在发现高介电常数时说。